手机浏览器扫描二维码访问

俱邀侠客芙蓉剑(2/3)

一只被猎杀的野兔一样,声音,表情,全都冻住了,好像吞下了一块冰,爆裂了,从喉咙里发出声嘶力竭的大喊。

我不敢出去,只能听着他凄惨叫喊的声音回荡在四面八方,好像一列在夜里高速行驶的火车,轰隆隆地把整个世界都淹没了。

他求饶的声音越来越小,我怀疑他的脊椎断了,发出咔嚓咔嚓的声音。

音乐一直没有停。

我把即将爆发的喊声往胸腔里压下去,挤进心脏,高大的树木哗哗直响。

这里真他妈安全,没一个人能发现我。

我站不起来,用手狠狠地捶着树干,好像有什么东西在我身体里狂乱的挣扎,然后啪的一声巨响,彻底炸开了。

像核弹爆炸一样,炸碎了几百万平方公里所有的灵魂。

该死的黑人还在唱着歌。

Johnnymyfriend,isnotwhatitseems. 这些日子,我经常这样从梦里醒来。

我一直梦见我在打人机,不断地被人机击杀。

这梦总是在每个发生大事的夜晚和我重逢。

每次醒过来都觉得呼吸困难,喉咙里梗着一块冰,连隔夜的烟草味都没有了。

这个时候我都会去冰箱里拿一罐可乐,无数的气泡在我舌尖破灭,仿佛劫后余生。

今天我终于看到了对面的电脑,是未来战士伊泽瑞尔。

他在我的尸体前面静静地站了一会儿,然后开始跳舞。

他面前的屏幕蓝莹莹一片。

召唤师峡谷一片死寂。

我猛然想起简意澄最喜欢的就是EZ,他们这些飘逸狗都喜欢用这个。

送几十个人头,喷人喷得飞起,偶尔杀了人,兴高采烈地站在尸体前跳舞。

我跳起来,抹了一把脸,发现脸上全是眼泪。

我怀疑简意澄死了,开始疯狂地拨打他的电话,已经变成空号,短暂而空旷的滴滴声,好像时间一下子过了许多年。

夏蝉永无止境的鸣叫,窗外一片黑暗,什么都没有。

这个世界都死了。

我又打了几个电话,有的是空号,有的无人接听。

深夜里电话那头响起世界各地带着金属音色的英语,广东女人,印度男人。

我开始怀疑他们在多年前也早已死去。

就在这个时候,我猛然想起其中一个黑人,他一口不标准的英语,大喊大叫,我只能听清楚几个骂人的词。

这些陈年累月的细节好像投进水里的鱼雷一样,咕嘟咕嘟地冒着泡,在五脏六腑里炸出一片水花。

那是个广东人。

老天和我开了个该死的玩笑,那是和徐庆春他们一起玩儿的广东人。

【林家鸿】,2015

顾惊云的葬礼在西雅图的市区里举行,下着雨,天气阴凉。凯莱的所有学生和老师几乎都参加了,我也看到了他的家人。

只有爸爸,和他长得很像——我是说他如果能活到那时候,大概就是那副样子。

啤酒肚,满身都是从铺着油花花的桌布的小饭馆里刚走出来的味道,眼睛里装满平静的放弃。

教堂的穹顶很高。

牧师在台上致辞。

后来我想到这个情景,总觉得他的死亡清静而辽远,好过必须行走在大地上漫长而苦难的一生。

这并不是因为我对他的偏见。

后来我见过很多死人,村庄的医院里,屋前地头,拆迁工地上。

有的死亡像是随便扔在地上的空矿泉水瓶子一样,沾了土灰,被人飞快地忘记,视若无睹。

而我那几天也听说了太多的事情。

信息量太大,让我一下反应不过来,甚至忘了这时候该默哀。

比如顾惊云其实不是自己开车掉下山崖的,是被简意澄那个小混蛋撞下去的。

法院判的是事故,加上简意澄家里交了200万美金的保释费,人就这么逍遥法外了。

徐庆春披着一件黑外套,头发乱蓬蓬地站在人群里。

脸上的妆好像好多天没洗,又哭花了,眼线沾了满脸。

前些天我在学校里看到她,刚从IPOffice出来。

她这几天一直穿着这么一套衣服,脏兮兮的睡裤上还印着HelloKitty。

她一直不说话。

满脸都是憎恨。

她告诉我她一定要把简意澄弄得比顾惊云凄惨十倍。

苏鹿就站在我身后。

她不远处就是简意澄。

我不知道简意澄哪来的勇气敢参加这葬礼。

他穿着一件纯黑的衬衫,但我能看出来那料子和别人穿的都不一样。

那是手工定制的,一件至少要2000美元。

苏鹿站在我身后,目光望向极远的远方。

这几天我一直陪着苏鹿。

每次看到她我都觉得说不出来的难受。

我把她喜欢的香辣蟹过桥鱼炸酱面放到她身边,看着她面无表情地睡着,脸色苍白地醒过来。

只有我帮她剥螃蟹满手油的时候她才会笑出来,笑着笑着就把脸转过去。

不让我看到她难过的表情。

她现在的室友是个新生,问我是不是来看女朋友。

我一直告诉他们我来看我妹妹。

这词听着太矫情,只有90年代申请QQ叫阳光男孩的那批人才能毫不脸红地叫出来。

所以我后来看见她室友都转身就走。

有时候我会像老头一样坐在苏鹿的房间门外。

这座城市里的空气都是阴凉的,带着刚刚焚烧过的树叶的清香,有一种深深的苍凉,很适合举行葬礼。

我想起我刚来美国的时候,参加学校组织的西雅图一日游,同学都去逛超市了,我就自己一个人慢慢地走过唐人街的小饭店,上海菜,奶茶店,还有用红色的胶布贴出来的粥面两个字。

当时夏天还没过去,树叶特别浓,碧绿碧绿地遮下来,街道安静得就像中国的小城一样,一点也不华丽,但是阳光太美好了,它照下来的时候你就会觉得你变成了这个世界的一部分,变成那些砖砌的建筑,变成树,变成鸽子的影子。

那个时候我还不知道西雅图就是举世闻名的雨城。

我当时以为日子就真能这么过下去了,好像秋天的黄昏,老家院里浓浓地覆盖了一地的凤凰花。

后来百年历遍听闻。

笑赏月吟风莫要论。

最近我总想起这首歌,只唱到这儿就停了。

后面的两句词无论如何也不敢想下去,似乎每个字都锋利无比,在胸膜上一戳一个血洞,呼吸里都带着腥甜的血味儿。

有一些人会隔三差五地过来看看苏鹿,简意澄也来过一次。

我当时就想把满满一桌的螃蟹壳都摔到他脸上。

苏鹿在旁边睡觉,睫毛轻轻地抖动着,薄如蝉翼,让人感觉她的灵魂正在云海的某处一望无际地漂泊。

我低声吼了几句,叫他滚。

简意澄抖了抖嘴唇,好像要告诉我什么。

他最终什么都没说,转身走了。

苏鹿听到他走就睁开了眼睛。

“我还没死呢。

”她盯着门板,眼睛里是两轮紫红色的夕阳,混混沌沌,日渐下沉。

我一直觉得这世界上的一千个一万个人都是活在阴影中的。

他们大同小异地苟且偷生,有的甚至可以悠然自得。

只有苏鹿不一样,就像海面上壮丽绝伦的夕阳。

后来我终于明白了,人们惊喜赞叹的霞光,是她滚烫跳动的鲜血。

她现在站在我背后,我看着她。

她看起来好像是薄薄的一张纸,已经流干了所有的血。

这葬礼结束之后很多人聚在一起,等着外面的雨停。

苏鹿撑开黑色的雨伞,慢慢地逆着人潮,逆着雨,从繁华走向荒芜。

我跟在后面,我不喜欢淋雨,但是我觉得这场该死的雨永远都不会停了。

那些欧陆式的庞大建筑,银行,政府,共同组成了一片长久沉默的锈绿色荒原,永远潮湿,寒冷,没有春夏秋冬。

我听见拖鞋打在水面上噼噼啪啪的声音。

徐庆春蓬头散发地跑过来,睡裤踩在脚下,溅的满是泥水。

她几步跑到苏鹿面前,二话不说抬起手来就是一耳光。

我冲过去想拦住她,走位太差,结结实实地挨了这么一下。

我当时就什么都看不见了,眼冒金星。

“苏鹿啊,我×你妈你知道吗?你妈养你这么久就是为了让你在这个世界上白吃干饭的吗?”徐庆春的声音听起来疲惫而心平气和,这话听起来并不像骂人,好像在陈述一个什么事实。

“你什么事情不好说,非要这样?”我把苏鹿挡在身后,一遍遍地告诉自己站稳了别摔倒。

“林家鸿你他妈还没看出来?”徐庆春一副似笑非笑的表情,“她就是个克夫命,谁沾上谁倒霉。

别的不说,出事儿这么长时间,你见她出头说过一句话?和西雅图一样,全世界自杀率最高的城市,满身咖啡豆味儿的文艺婊子——” “你还有完没完?”我想推开她,她抓起苏鹿的胳膊把她扯过去。

“简意澄就在屋里,我今天就带着你们俩傻×找他算算账。

你俩现在明白了吗——?”她指着身后的教堂,“这一切都是从简意澄那儿开始的,他是个杀人嫌疑人。

以为家里能拿出两个保释金就可以逍遥法外?世界上哪有这种好事。

一切都是从他那张狗嘴开始的。

如果没有他,就没有今天。

” 海岸悠长的汽笛和着水雾,公交车沿着轨道驶向黑暗。

徐庆春几步跑过马路,差点被一辆车撞翻,掉了一只拖鞋也没顾上。

她拉着苏鹿,满身都滴着泥水,教堂里只剩下几个人,寂静得好像手术室一样。

简意澄回过头来,和以前的很多次一样,不卑不亢地盯着她。

徐庆春上前一步揪住他的头发,熟练地甩了他几个耳光,声音清脆地在教堂里回响。

“那些话是你传出去的,对吧?7月4日你和顾惊云在一起,对吧。

”徐庆春眼神平静,她不是不想发火,我能看出来,她实在是没有力气了,就像一个溺水的人,疯狂地乱抓着手可以触及的所有东西,大黄鸭,空瓶子,死鱼。

好像这样她就可以活下去了。

“对。

是我干的。

”简意澄越过她,平视着苏鹿。

那个眼神恶毒而勇敢,就像小的时候眼保健操画报上的小人一样。

我小时候一直觉得,如果有那么一天,我在街上忽然见到他,哪怕只是远远的一眼,都会让我感觉到突如其来的,凉彻心底的恐怖。

“你们都以为我嫉妒苏鹿?你们以为我还喜欢顾惊云?我告诉你们我死都不愿意变成苏鹿那样的人。

什么东西。

”他的嘴唇苍白凉薄,像是冰刻出来的。

我听到他胸腔里薄膜裂开的喘息声,“我每天看着他们,就像看一个笑话。

就像我看你一样,徐庆春。

苏鹿和你男朋友在一起,你竟然会替她说话?” “好,简意澄,既然你承认了,你今天就别想出这个门。

”徐庆春不管不顾地拿起手机。

“我和别人不一样,反正都有案底。

我不怕和你拼个鱼死网破——” 苏鹿抬起头,好像要用眼睛去承接满世界的雨水。

有人推开教堂的门,慢慢悠悠地走过来。

那是张伊泽,额前的头发被压得乱七八糟,好像抱着臂睡了很久。

他看到这个场景,挡在徐庆春面前。

徐庆春啪的一声打开他的手,“你今天他妈的别拦我,我总算知道人人上那些狗话是谁发的了,到现在作成这样他还不知悔改!” 张伊泽回头看看简意澄,低声问:“是真的吗?” 简意澄点点头,眼睛里刷刷地淌出两行泪水。

“还有啊,他之前不知道和多少个男人睡过。

还主动爬上贺锦帆的床,人家理都不想理这个死基佬。

”徐庆春在教堂里公然点了一支烟,火光的颜色很凄厉,好像是被谁用放旧了的铅笔胡乱涂抹出来的霞光。

“不知道你俩以前是哥们儿还是别的什么。

总之看你们以前关系挺好的,我没忍心告诉你。

” 简意澄闭上眼睛默认了。

他身后是巨大的十字架,表情仿佛一个不知名的殉道者。

张伊泽深深地吸了一口气,胡乱地抓了抓本来就乱蓬蓬的头发。

徐庆春平静地看着他们,想继续叫人过来。

张伊泽一瞬间的表情让我以为他马上就要爆炸,大喊一声对所有人输出成吨的伤害,但是他没有。

他走过去,抱住徐庆春,然后手臂滑落下去,在我们面前跪了下来。

“徐庆春,我知道他对不起你,他也对不起苏鹿,对不起顾惊云。

对不起这个世界。

”他吸吸鼻涕,头好像永远都抬不起来了。

“可是法院已经判过了。

你们就放过他这一次吧。

” 他抬起手,想拉住徐庆春满是泥水的衣角,犹豫了片刻又放开了,好像他自己身上有着什么病毒。

徐庆春指着门,声音里带着哭腔,好像是长满野草的荒凉坟墓。

“老子不想和你扯上关系。

你快滚吧。

别再让我看到你。

” 张伊泽站起来,似乎想要抚摸徐庆春的头发,被徐庆春一把推开。

“基佬快滚。

”她坚定不移地指着门,平静而悲哀。

我的电话就在这时候恰到好处地响了起来。

是我妈妈的电话。

他们几乎从不这样打越洋长途。

我跑到门外接起来,费了很大力气才弄懂他们的含义。

国内出大事儿了,我家里被调查,他们打这个电话就是告诉我,千万不要联系他们,也不要回国。

尽量完成学业,就算打黑工也要完成。

西雅图的雨水就像钉子一样,可以把人钉在地上,冰凉地穿过心脏。

我看到张伊泽从教堂里冲出来,冒着大雨跑过街道。

他们的身影被雨冲刷得渐渐模糊,好像是纸扎的风筝,宽袍大袖,一阵风吹过去就离地半尺,不着尘埃。

可能他们刚才看我也是这样,人只有在拥有相同的苦难的时候,才会在泥潭里挣扎着相依为命。

我又想起那首歌,我终于可以把后面的歌词一字不差地默背出来。

大雨里满目疮痍的楼群渐渐融化成了一种液体,我闭上眼睛,眼前只有城市的万家灯火。

纵今相逢,满面俗尘,妄嘲天真。

这都是不值一提的,就像我知道等待着我的是什么——徒劳无功的挣扎,以及像被随手丢弃的鸡蛋壳一样,冗长到连我自己也不想要的一生。

【梁超和苏鹿】,2015

小镇的雨越来越大。这是个凉爽的清晨,空气里都是烧焦的树叶的味道,好像刚举行完一个葬礼。

我躺在床上,烧得快要融化了,看着天花板,听到苏鹿推开我房门的声音。

我是昨天联系到她的。

她是这世界上唯一的线索。

就算被打几个耳光我也得知道整件事情的来龙去脉。

本来我也应该和简意澄一起半死不活地躺在医院里,简意澄救了我。

就凭这个,再给我一百次机会我也要和他并肩作战。

苏鹿走进我的房间来,搬过一把椅子,静静地坐在我的床边,好像在等待着我死去。

屋里灯光极为黯淡,窗外的乌鸦迎着雨鼓噪两声,是病重的少女垂死的瞳孔。

“苏鹿。

”我把重心从身体的左边移到右边,一阵天翻地覆的眩晕。

“你就告诉我,人到底是不是你找的。

” “你想干什么?”她端坐在转椅上,不动声色地问。

上早课的学生们已经下课了,从社区的大门里三三两两地走进来,喧哗声和吵闹声被泡在雨里,贴在窗户上,从几百年前遥远的传过来。

她们踩在一个一个的小水洼上,好像一大群水鸟。

“我其实已经知道了,就想听你自己说。

除了你和江琴之外再没人知道我们俩那天去给顾惊云送花,对吗,但是那些黑人里面有一个广东人。

我知道你不和广东人一起玩儿。

在我报警之前,你不觉得你应该为自己辩护几句?” 她不为所动,站起身来,给我倒了一杯滚烫的热水。

“你发烧挺严重的吧。

吃药了吗?” 我盯着她手里那杯水扭过头去,“你至于吗苏鹿,简意澄不就是多说了几句话吗?就因为说了你几句,你就能把他的一生都给毁了?你至于下这么狠的手?” 她笑起来,好像我在谈论的是什么陌生人。

“没吃药就快吃吧。

干吗用那种眼神看我,我又不会在水里下毒。

” 隔壁语言班的女学生踩着拖鞋跑了出来,头发乱蓬蓬的,书包掉了一半,踩在草坪上好像范进中举。

“终于过了!我们全班都过了!全班4.0!”她手里挥舞着一张成绩单,眼含热泪地追上她的同学。

她的同学纷纷嬉闹起来,“你可得感谢那个叫简意澄的学长——” 我认得她,她叫常羲,已经在语言班蹲了三年。

苏鹿抬起头去看着她从窗外跑过,用泡感冒药的汤勺轻轻地搅着手里的水。

我咽了一口唾沫,把泛着恶狠狠气味的泡沫压下去。

“我知道,你觉得简意澄有罪。

觉得他活该。

你平心而论,简意澄说的有多少是假的?你跟顾惊云就是干干净净的?”我心里清清楚楚,无论人是谁找的,简意澄就是活该。

没人会为他伤心,甚至没人会过问他一下。

只是那天晚上的灯光好像是揉碎了一大把的玻璃片,揉进我大脑的缝隙里,让我每天头痛欲裂。

“很多事情你就是不愿意承认而已,你装出一副全世界不懂的样子来——” 在我提到顾惊云这几个字的时候,我发现她已经死了。

再也没有以前那种手足无措的样子,取而

请关闭浏览器阅读模式后查看本章节,否则将出现无法翻页或章节内容丢失等现象。

- 我的师尊遍布修真界/全修真界为我火葬场薄夭

- 被两个敌国王子求婚了雪夜暗度

- 反派逆袭攻略钧后有天

- 穿书后我有四个霸姐绾山系岭

- 仙君有劫黑猫白袜子

- 被空间坑着去快穿南宫肥肥

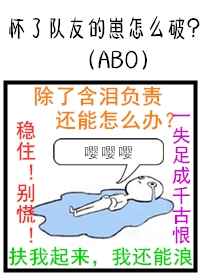

- 怀了队友的崽怎么破西山鱼

- 前男友总撩我[娱乐圈]夂槿

- 心意萌龙扣子依依

- 末世对我下手了一把杀猪刀

- 这只龙崽又在碰瓷采采来了

- [综]混沌恶不想算了!安以默

- 江湖人独孤红

- 九州·云之彼岸唐缺

- 首辅大人重生日常/今天也没成功和离时三十

- 我在阴阳两界反复横跳的那些年半盏茗香

- 御佛o滴神

- 全星际都等着我种水果一地小花

- 锦帐春慢元浅

- 荒野挑战撸猫客

- 神州奇侠正传温瑞安

- 纨绔心很累七杯酒

- 极品修真狂少墨世

- 持续高热ABO空菊

- 你们练武我种田哎哟啊

- 情终孤君

- 每天都在偷撸男神的猫红杉林

- 被宠坏的替身逃跑了缘惜惜

- 怀火音爆弹/月半丁

- 深处有什么噤非

- 眼泪酿宴惟

- 卡哇伊也是1吗?[娱乐圈]苹果果农

- 农村夫夫下山记北茨

- 夏日长贺新郎

- 总裁的混血宝贝蓂荚籽

- 我的男友是霸道总裁月下笙歌

- 不息阿阮有酒

- 戎先生的失恋日记桃白百

- 催稿不成反被撩一扇轻收

- 怀了总裁的崽沉缃

- 鱼游入海西言

- 发动机失灵自由野狗

- 假释官的爱情追缉令蜜秋

- 小可怜在娃综成了大佬团宠飞禽走兽

- 是夏日的风和夏日的爱情空梦

- 小镇野兔迪可/dnax

- “球”嗨夕尧未

- alpha和beta绝对是真爱晏十日

- 循规是笙

- 对家总骚不过我四字说文

- 农村夫夫下山记北茨

- 过分尴尬小修罗

- 离婚后我和他成了国民cp禾九九

- 娇妻观察实录云深情浅

- 直播时人设崩了夏多罗

- 我的男友是霸道总裁月下笙歌

- 发动机失灵自由野狗

- 全世界都觉得我们不合适不吃姜的胖子

- 怀了总裁的崽沉缃

- “球”嗨夕尧未

- 卖腐真香定律劲风的我

- 杨九淮上

- 人帅路子野a苏生

- 你的虎牙很适合咬我的腺体ABO麦香鸡呢

- 如何才能将目标勾引到手南柯良人

- 治愈过气天王落落小鱼饼

- 明日星程金刚圈

- 听说,你要娶老子寒梅墨香

- 八十年代发家史马尼尼

- 他只是我男朋友廿小萌

- 你叫什么?我叫外卖晒豆酱

- 他喜欢白月光味信息素等登等灯

- 媳妇与枪初禾

- 小可怜开心是福嘛

- 这个小贼姓苏爷子

- 怀火音爆弹/月半丁

- 玄学大佬回到豪门之后沐阳潇潇

- 单恋画格烈冶

- 六零年代白眼狼摩卡滋味

- 烽火1937代号维罗妮卡

- 前炮友的男朋友是我男朋友的前炮友,我们在一起了灰叶藻

- 娇妻观察实录云深情浅

- 游弋的鱼乌筝

- 情敌五军

- 被抱错的原主回来后我嫁了他叔乡村非式中二

- alpha和beta绝对是真爱晏十日

- 学长在上流麟

- 他儿子有个亿万首富爹狩心

- 替身夺情真心

- 共同幻想ENERYS

- 戏精配戏骨陈隐

- 404信箱它在烧

- 明日星程金刚圈

- 色易熏心池袋最强

- 独立日学习计划一碗月光

- 竹木狼马巫哲

- 校园禁止相亲!佐润

- 穿女装被室友发现了怎么办linglongzizizi

- 一觉醒来和男神互换了身体浮喵喵喵

- 我变成了死对头的未婚妻肿么破?!等,急!笨小医