手机浏览器扫描二维码访问

饮马长城窟,水寒伤马骨(2/3)

这时候总有人行动比我快。

徐欣从房间的另一头踩过几个拦住他的醉鬼的脑袋,猛扑过来,撞飞四个杯子三个易拉罐,简意澄和桌子椅子扑成一堆。

“婊子,你答应我什么啦?说话跟放屁一样,你他妈真是个婊子,就不配拥有妈妈——”他刚把啤酒和黑方兑在一起灌了好几杯,口音好像嘴里含着一块滚烫的红烧肉。

风从大西洋往屋子里吹,把街上的法国梧桐,超市的彩旗,易拉罐,污浊的地毯,都翻成一半灰一半黑。

傻×娘们儿扯着嗓子尖叫起来。

酒和血的味道四处流淌。

“嘿,徐哥我不都是为了你嘛。

”简意澄的笑被掐在脸上,展不开也掉不下去,咳嗽几声,一身贱骨头和桌子椅子一起哗哗地响,“把她做过的那些事儿让别人都知道,假装成她的好朋友,再翻脸,让她伤心欲绝,跑去上吊,割腕,犯神经病,这不是咱们说好的事儿吗——” 这话又呛人又恶心,好像吞下了一整个月亮,冰从心血管往下滑,热吗胃酸从食道往上涌。

烟头和着啤酒的苦味儿让我干呕起来,从黑羽绒服和Dior包上踩过去,挤过拉架和把徐欣往简意澄身上推的人群,每个人都浑浊而生机勃勃,每个人都有粉蒸排骨和劣等油烟机的味儿。

徐欣几绺头发贴在额头上,没穿袜子,对着简意澄一脚一脚踢过去,好像掀了小贩摊儿的城管,存心要把他臭死。

过了好一会儿他才被几个壮汉推推搡搡地掀翻在地上,“臭傻×,老子什么时候跟你说好了,”他喘着粗气,方言赖皮赖脸,翻了白眼像条死鱼。

“以后别让我听见你放屁。

以后少让我看见你。

×。

” “我靠就当我看错你了,我他妈结交的全是狗——”简意澄在一群人的脚丫子里扑腾,身材太娇小,想扶都找不着。

我把地上一块浸满了啤酒和汗渍的湿巾捡起来,蹲下去,掰开他的下颚,仔细地塞到他的嘴里。

“别叫了。

狗咬狗一嘴毛,好好擦擦。

”身后的人有站在桌上跳舞的,有趁机把拳头挥到徐欣脸上的,有跑到厨房抄起一把菜刀剁案板的。

简意澄歇斯底里地哭叫起来。

这场景比我来这儿之后所有的party加起来都让人想笑。

一口酸水涌上来,我差点吐在地毯上,站起身来,摸到厕所的门。

污浊的热气在身后弥散。

洗手液的气味往脸上扑过来。

灯光嗡的一声透出来,仿佛拉开冰柜,照亮血肉,冻住肺腑。

苏鹿这名字像是个魂儿一样飘了出去。

四海太平,天地清明。

【江琴】,2015

考完了雅思,填了一大堆表格。这段日子我想起很多事情。

刚到美国时居无定所,唯一的娱乐活动就是周末挤着公车到西雅图转一圈儿。

唐人街的厨师都商量好了,四川人做东北菜,广东人做四川菜,剩下的人全做广东菜,专门与人民作对。

穷乡僻壤的留学生开着宝马大奔雷克萨斯,从各地往那么一小块唐人街里挤。

饭店的大厨以前大概是做粉刷工的,不管做什么菜都一股油漆味儿。

再近一点儿。

微软坐落的贝尔维尤是兵家要地,易守难攻。

卤肉饭鲜美,草坪鲜亮。

盛产股票经纪人和偏执狂,全华盛顿州的网球明星,白富美和装×犯都喜欢去那儿吃饭。

周末小肥羊火锅门口排队排一圈儿,一直排到I90高速公路上。

小伙伴们一夜之间全部消失也是在贝尔维尤。

排着长队吃了顿饭,除了梁超看苏鹿的眼神儿有点不对,大家都好好的。

过了那晚,再没人给我打电话找我带他们出去吃饭打台球。

一个星期收到一条短信还是邮件寄到学生服务中心让我去交话费。

只有苏鹿每天到我家来找我玩耍,跑得一趟比一趟勤,比反革命家属跑上访部门还勤。

有那么一天晚上,梁超过生日,他给我打电话,逼供了半天这孙子才告诉我他们在去吃螃蟹的路上。

电话那头跟过圣诞一样,温暖熙攘。

苏鹿兴高采烈地招呼我让我把电话给她,说了几句话表情就变了,脸拉下来,一个劲儿地重复“简意澄在我就不去了”,然后像塞一个刚从微波炉里出来的肉包一样把电话塞到我手里。

“琴姐啊,不是我们不想带你们来。

”梁超的挤眉弄眼我隔着一整条电话线都听得到。

“我今天过生日,本来是说好了我们几个兄弟出来玩玩——你别误会了,我们不去看脱衣舞。

”梁超好像一个东莞大保健的客户经理,遇上对小姐不满意的客人,一边点头哈腰叫老板,一边自己掏腰包垫上俩大果盘。

“嗯,你也不是不知道,最近苏鹿在学校里混得有点儿惨,得罪了不少人——” “那她是为什么混得这么惨的啊?”我听了这话特想笑。

夜凉如水,把所有的嘲讽,敌意,尔虞我诈都包裹起来,满怀慈悲,一丝不苟。

“你天天和简意澄那玩意儿混到一起,你不知道为什么?” “确实他俩是闹了点儿矛盾。

”电话那头不知道谁很大声地用粤语吵闹,满是市井的焦糖味儿和大麻味儿。

“唔好讲电话啦,我丢。

”一个香港佬用力地拍了梁超的肩膀。

“但是一个巴掌拍不响,这里面肯定也有她自己的原因——”梁超的声音被压在嘈杂的粤语和风声里,越来越小。

“是有自己的原因,比如说和你这孙子混得太熟,没看出来你为了个死基佬两三个月就能忘恩负义。

什么玩意儿。

”我在房间里来回乱转,寻找一个用来发泄的东西。

茶几,餐桌,都又大又脏。

只有手机干净得和这里格格不入,可以吞下去,咬碎,塑料壳子连着标点符号一起喷到他脸上。

“不是。

琴姐。

大半夜的你这什么意思——” 我听着自己的笑声像是喷气式飞机一样,从胸腔里一股脑儿地涌了上来。

暖气开得太大,嗡嗡声也越来越强烈,房间好像快要爆炸了。

“梁超,你忘了你当年无家可归的时候是谁收留你的了?你银行卡被冻结谁请你吃了一个星期的饭?行,就算你天生愿意跟这群背后嚼舌根子的狗混到一块儿,他妈别人说你朋友的时候你能不能别一起跟着说?还天天对着一帮子香港人爆料,说苏鹿今天玩弄徐欣了,明天又当小三儿了。

现在简意澄把这些玩意儿都发到人人上了,还让全校的人有不懂的都来找你咨询——你自己觉得你自己还要脸吗?”那种奇怪的嗡嗡声在耳膜里来回振动。

身边的黑夜,从宜家买的圆灯,厨房里骤然降临的灯光,苏鹿苍白的脸,都溶化成了一杯奶昔,被大功率的机器不停搅拌。

一直都是这样。

我来这儿四五年,从来就没看清过别人。

“江琴?”电话那头简意澄的冷笑声一清二楚,和着灌进他们车里的风,像巴掌一样啪啪地甩过来。

“超哥,你把电话给我,让我和她说。

” “行了琴姐,今天这边人多也解释不清楚。

”梁超深深地吸了一口气,“等以后有时间了我再跟你说。

你现在这样根本没法静下来好好听人话。

我没你想的那么不要脸。

” “——东北农村来的就这样,没素质。

和她说什么啊。

”简意澄笑得轻佻畅快,还轻轻地按了下喇叭,好像是个富贵人家轻衣肥马的小倌儿,永远口无遮拦,永远年少张狂。

“好,您老好好和杀马特狗们过生日。

”我咬牙切齿地打了个冷战。

“祝你们百年好合,早生贵子。

另外替我问问简意澄,他这样的东西是怎么活过18岁的。

”我把手机啪的一声甩到茶几上,脆生生的碎裂声让我清醒过来,站起身,走到厨房里帮着苏鹿剁腊八蒜。

不过这还不算最糟。

和简意澄他们彻底撕破脸皮是在两三天之后,五一劳动节。

那天西雅图也反常,太阳特别亮,亮得就像被曝晒了三天三夜的电影底片一样。

小村里满地都是被烧焦的荒野味儿。

“江爷,我问你个事儿,你知道香港有个电影演员叫WM吗?”苏鹿聊天的内容从来都是这些,电影,奇谈,鬼故事,几乎从来没提过学校里那些越演越烈的流言蜚语。

她站在小区门口,D座楼下,抬起手来挡住太阳。

暴烈的阳光倾尽全力倒在她脸上,让她看起来一瞬间荒凉下去,像是老电影里死了好久的好莱坞女星。

“啊,不是早几年就去世了吗?”我弯腰从地上捡起一块石子,环视四周。

“我记得哪个电视台还放过记录他生平的片子,旁白声音特恶心,跟连喝了十罐优乐美一样。

” “那你还记得ZZS吗?就是《肥猫寻亲记》里的那个,算了其实那电影我也没看过——LQ呢?LQ,大光头,”她伸出手来,急不可耐地比画着,好像发现了什么惊天大秘密。

“他们是不是都死啦?” “是啊,都死了,过气好多年的小明星,你问他们干什么?”小区门口有一排车,停得漫不经心,灰尘经年累月地把他们埋住,堵上排气孔和车牌号码,太阳光都反射不出来。

简意澄的奥迪混在里面,像个贼眉鼠眼混进地铁站里的小偷。

不知道多少年没洗了,灰尘也盖了厚厚一层。

那就是张伊泽和简意澄在一块儿的时候做梦都想买的奥迪。

塔克马社区学院往北走两个街区,二手车市场。

报价一万三,和店主套套近乎九千就能买下来,黑色,门上有刮痕,车里绑着一条红绳。

和简意澄一样,化成灰我也认得。

现在二楼的朋友们打开了窗子,从我们头顶上肆无忌惮地看下来。

他们潜伏的技术太差,我早就发现他们了,苏鹿眼神儿不好。

“简总,那不是你朋友苏鹿吗?我裤子都脱了你就让我看这个?”这个是四川人,或者重庆,口音带着一股麻椒味儿。

“×,求不黑,我那时候眼瞎了,没看见这母狗身上挂着的淘宝包邮贴——”简意澄愉快的声音在傍晚的风里四处流淌,浸满花香,吹得人两鬓生凉。

“她得罪的人有点儿多。

现在可没人理她了,你们看。

” “噢,不对,人家还有林家鸿。

”隔了一会儿,简意澄擦擦眼睛。

他又拿出了那种声音,把声音拖得极长,极妩媚,说每个字的时候你都觉得他的下一句肯定是采莲曲。

江南可采莲,莲叶何田田。

“就是新生每天都在说的那个备胎哥,一辈子闷声备大胎。

说起来我也是看着他一路走过来的,别人都看清苏鹿的真面目了,就他这么没出息。

”他娇媚的笑声从指缝里透出来。

楼上的人纷纷笑起来,愉快的笑声顺着晚风飘散开。

“简总你不跟她玩的还算早——”这是个广西人,后面有个福建口音的立刻接上,“还好你遇到了我们。

”简意澄兴高采烈,双手清脆地拍了一下。

这一下声音有点大,苏鹿也抬起头来,往楼上的各个窗口看过去。

“鹿鹿,我的女神,我给你带刀削面来了,让我舔舔你的脚好不好啊——”简意澄像个瞎子一样伸平手臂,在旁边几个人身上四处乱摸。

我一点儿也没听出他是在模仿林家鸿。

如果他不说,我还以为他是在模仿隔壁吴老二。

“不至于吧。

他俩说不定睡过多少次了——”楼上的人哄笑起来,笑声跟太阳一起散开。

我们的祖国是花园,花园的花朵真鲜艳。

“午马,郑则仕,李琦,这些人现在还都活着。

隔三差五地还客串个电视剧角色。

”苏鹿揉揉眼睛,掰着手指数着这几个小明星的名字,时不时在抬眼寻找楼上探出来的头,神情阴郁而惊恐。

阳光在她脸上往四面八方蔓延,我甚至能看到她微微颤抖的睫毛,就像是蜻蜓轻薄的翅膀。

接着不知道是谁从屋里抱来了一鞋盒的硬币,拉开窗户,哗啦一声撒下来。

“苏鹿,你看我钱够不够。

上来陪陪我好不好啊——”这声音听起来很遥远,来自我中学的操场另一头。

硬币在地上跳跃几下,好像是卡车事故之后被甩了一马路的鱼,垂死挣扎,充满了有气无力的生腥味儿。

笑声又响起来,像碎了一地的玻璃碴子。

寂静悠然降临,在我的耳膜里洒下一大把小飞虫,争先恐后钻过耳道,咬碎神经,躲在大脑的缝隙里嗡嗡乱叫。

我必须对简意澄这个龙井茶婊做点坏事儿。

就是现在。

“琴姐,别理他们。

”苏鹿垂下眼睛,轻轻拉了拉我的袖子。

这种动作只有她们这些粉嫩粉嫩的妹子会,我学不会。

我觉得这会让自己看起来像霸占所有商业街的卖花小孩,天天被鞋帮子抽得脸颊发黑。

“都是简意澄自己在自娱自乐。

他精神有问题。

精神病。

”苏鹿用食指点了点太阳穴。

“你没事儿骗自己干什么。

”我直视着苏鹿的眼睛,攥紧身后的石头,平和起来让我自己都害怕。

身体侧过来一点,再转回去。

角度刚刚好,稍微大力一点儿,运气好的话一个后仰跳投,直接灌到姓简的小子嘴里,漂亮的三分。

“他才没精神病呢,他可聪明了。

要不是有些傻×吃简意澄这套,那些狗话会传得整个学校都知道——?” 然后我抡起胳膊,太阳光毫不留情地晒到我的眼睛里。

阳春布德泽,万物生光辉。

一眨眼的工夫二楼的人噼里啪啦地蹲下身子,跟神剧里迅速躲进战壕的红军战士一样,机智勇敢。

手里的石头不听话地飞了出去,滑出一个漂亮的抛物线,轻轻撞到阳台的边缘,发出“叮”的一声。

他们兴奋的笑声跟着尘埃一起低低地飞起来,好像水鸟拍打着翅膀,涟漪一圈一圈,四处回荡。

笑声,尖叫声,天南海北的方言骂娘的声音,和午后的太阳光搅拌到一块儿,晒的人眼前一阵阵发黑。

我几步跑上楼去,砰砰地砸着他们家的门,心里想的全是董存瑞炸碉堡。

嗡嗡作响的大脑,小屋里嬉皮笑脸的龙井茶婊,阳光普照的世界,轰隆一声同归于尽。

也不知道砸了多久的门。

屋里的人受不了了,派一个小弟来开门,是梁超开的。

头发一缕缕地黏在脸上,衣服看起来好几天没换,烟味浓重,被满屋子的啤

请关闭浏览器阅读模式后查看本章节,否则将出现无法翻页或章节内容丢失等现象。

- 全修真界都想抢我家崽儿Yana洛川

- 夜行歌紫微流年

- 我始乱终弃前任后他们全找上门了倔强海豹

- (综漫同人)五条小姐总在拯救世界聊笙

- 瑶妹其实是野王星河入我心

- 被空间坑着去快穿南宫肥肥

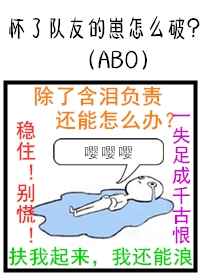

- 怀了队友的崽怎么破西山鱼

- 这只龙崽又在碰瓷采采来了

- 港黑大小姐在线绿宰盛况与一

- 同桌乃是病娇本娇候鸟阳儿

- 偃者道途不问苍生问鬼神

- 我就是馋你信息素[娱乐圈]夂槿

- 九州·云之彼岸唐缺

- 虫屋金柜角

- 穿书后我爱上了蹭初恋热度清越流歌

- 射雕英雄传金庸

- 仙尊一失忆就变戏精哈哈儿

- 我在阴阳两界反复横跳的那些年半盏茗香

- 全娱乐圈都以为我是嗲精魔安

- 复刻少年期[重生]爱看天

- 御佛o滴神

- 重生女配之鬼修雅伽莎

- 他从雪中来过期白开水

- 真爱没有尽头科林·胡佛

- 武极宗师风消逝

- 浪漫事故一枝发发

- 被宠坏的替身逃跑了缘惜惜

- 烈酒入喉张小素

- 放不下不认路的扛尸人

- 他的漂亮举世无双Klaelvira

- 方寸暂停一切事务所

- 农村夫夫下山记北茨

- 直播时人设崩了夏多罗

- 不息阿阮有酒

- 煎饼车折一枚针/童童童子

- 戎先生的失恋日记桃白百

- 班长,请留步!天外飞石

- 别慌!我罩你!层峦负雪

- 怀了总裁的崽沉缃

- 鱼游入海西言

- 发动机失灵自由野狗

- 游弋的鱼乌筝

- 直男室友总想和我贴贴盘欢

- 掰弯自己也不放过你(直播)几树

- 被抱错的原主回来后我嫁了他叔乡村非式中二

- alpha和beta绝对是真爱晏十日

- 循规是笙

- 成了死对头的“未婚妻”后桑奈

- 暴躁学生会主席怼人姓苏名楼

- 卖腐真香定律劲风的我

- 被男神意外标记了青柠儿酸

- 农村夫夫下山记北茨

- 卧底后我意外把总裁掰弯了!桃之幺

- 直播时人设崩了夏多罗

- 反派病美人开始养生了斫染

- 前炮友的男朋友是我男朋友的前炮友,我们在一起了灰叶藻

- 催稿不成反被撩一扇轻收

- 全世界都觉得我们不合适不吃姜的胖子

- 发动机失灵自由野狗

- 假释官的爱情追缉令蜜秋

- 小星星黄金圣斗士

- 不差钱和葛朗台寻香踪

- 卖腐真香定律劲风的我

- 非职业偶像[娱乐圈]鹿淼淼

- 共同幻想ENERYS

- 爱不可及三秋月999

- 国色天香南风歌

- 挚爱白鹭蓂荚籽

- 治愈过气天王落落小鱼饼

- 色易熏心池袋最强

- 独立日学习计划一碗月光

- 校服绅士曲小蛐

- 我姿势都摆好了,你都不上我秽寒

- 小可怜开心是福嘛

- 金枷马鹿君