手机浏览器扫描二维码访问

7 宇宙(1/3)

其实我还有一个哥哥。

九个字,我已深思熟虑了一辈子,才造出这个句子。

“其实”说明这是个秘密;“还有”表示一个暧昧的存在;“哥哥”就是哥哥,一个亲人的称呼,但是放在这里,就又了八卦的气息。

从童年开始,我就在想,若有一天,我有机会向人吐露这个秘密的时候,我该怎样用最简洁、最精准,以及最煞有介事的方式表达。

最终我认为上面那个句子是最好的。

可是我终究没有机会说出来。

不对,我也说过两次。

第一次是在青春期的时候告诉我最好的女朋友,我深呼吸,再深呼吸,战战兢兢地说出这让我心里重重发颤的九个字。

但是由于紧张,好好的句子被我断得乱七八糟:其实我,还,有,一,个哥哥。

我的朋友笑得前仰后合:“什么意思,到底他是你爸的私生子,还是你妈红杏出墙的结晶?”这种庸俗的联想让我顿时丧失了描述一切事实的兴趣。

第二次,我说给了启哲,那时候我并不知道他会变成我的未婚夫。

我头疼欲裂,觉得身体悬浮在床的上方,眼角不知为何残存着一滴眼泪,思维也变得软绵绵水波荡漾。

我说:“其实我,还有一个哥哥。

我可以介绍你认识他。

他会来,等我睡着了他一定会来。

”启哲一点一滴地抚摸着我的脸,他温柔但是强硬地说:“臻臻,你醉了。

” (1) 那个名叫尼采的疯老头说的,当我凝望无底深渊时,无底深渊也在回望我。

其实我和我哥哥之间,大抵也是那么回事儿。

他不愿意我向任何人提及他,他甚至放过狠话说,若是我带着任何一个我熟悉的人来看他,他就立刻消失,从此再也不让我找到他。

他总是放这种幼稚的狠话,我也只好配合他,装作被他的狠话威胁到了。

随着时间的推移,演技越来越逼真。

没有办法的,男人都是孩子,这是在我十四岁那年,妈妈郑重其事地告诉我的真理。

通常是晚上,哥哥会来我这里。

我的房子位于我们这个北方城市的正中央,二十一楼上的小公寓。

很简单,但是一个人住也够用了。

当启哲留下过夜的时候,哥哥就不会来。

用不着我打电话告诉他今天不方便,也用不着他发信息来问我可不可以过来——我们之间有种绝对不会出错的默契,根本不需要通讯手段那类无聊的东西。

我的冰箱里永远冻着几瓶燕京纯生,我的茶几上永远会有一包拆了封的红色万宝路——这些都不是启哲的嗜好。

有时候等哥哥来了,我还会跑楼下去那几家开门到凌晨两点的小吃店买点心和下酒菜。

我不确定他是否知道,我在盼着他。

他坐在我客厅角落的地板上,背对着我。

走廊上仅剩的灯光正好从侧面打过来,把他的后背变成清晰的阴影。

他捏瘪了空的啤酒罐,淡淡地说:“今天你们那里又死了个病人。

我路过的时候看见了。

” 我回答:“是。

” “不是你给治死的?”他坏笑。

他总认为自己这种低级的玩笑是幽默。

犹豫了片刻,我终于跟他说:“你有没有想过,哪天跟我回家去见见爸妈?你躲起来,偷偷看一眼就好。

” 他像是被啤酒呛了,笑着说:“他们是你的爸妈,和我有什么关系?” “不能这么说。

”我自己都知道自己语气软弱。

我本来想说“其实他们很想念你”,但那不是事实,我的父母快要把他忘记了,只是在非常特殊的时候才会偶尔提到他。

比方说,我妈妈在牌桌上跟别人闲聊,牌搭子说起自己的儿媳妇流产了,我妈妈会说:“哎呀真是作孽,那可要受罪了——我当年在怀臻臻之前怀过一个儿子的,怀到快四个月掉了——那次差点要了我的命。

”——在这样的场合,哥哥才会被想起来。

我曾经问过哥哥,到底是什么原因才让他没能来到这个世界上,他轻蔑地说:“因为我不稀罕,所以不想来。

” 电话就在这个时候响了,是启哲。

启哲说:“你睡着了对不对?响了这么多声才接电话。

”他笑了,“我在楼下,这就上来了。

” 放下电话的时候,哥哥已经走了。

(2) 哥哥总是在夜深的时候才会来找我。

我第一次看见他的时候,大概是幼儿园的时候。

那时候哥哥和我一样,是个小孩子。

有小孩子矮小的身材和稚嫩的嗓音。

由于是出现在夜里的关系,我没能清楚地看到他的脸。

我都忘记他有没有自我介绍了,总之,从我有记忆起我就知道他是谁,我就是知道。

他每次都会坐在我的小房间的窗台上,我从小床上正好能望到他顽皮的晃晃悠悠的腿。

于是我就从被子里爬出来,热情地邀请他分享我藏在床下的零食,还有小人书。

他话不多,很多时候都是他听我叽叽喳喳地聒噪不停,我跟他讨论孙悟空的七十二变到底包括多少种东西——我已经学会从一数到一百了,孙悟空会变成花,会变成树,会变成猪八戒,会变成牛魔王——可是我怎么觉得这样数下来,好像数到一百也数不完的。

我困惑地看着暗夜中哥哥的轮廓:“到底一百更大,还是七十二更大呢?”他托起腮帮子,他和我一样,觉得这个问题真的是很伤人脑筋。

隔壁大人房间的灯亮了。

哥哥轻轻地冲我挥了挥手,然后打开窗子,就这样消失了,和浓重的夜色融为一体——小时候,我们原来生活的城市还没有那些醉生梦死的霓虹灯。

然后我就“哇”地哭了,其实我并不想哭,只不过我心里存了太多的疑问。

比如我为什么不能像哥哥那样,从那么高的地方跳下去却不会摔死;比如哥哥到底是不是住在月亮上以及他到底能不能带着我到月亮上去看看;比如我们还没有约好哥哥下次什么时候再来——当这些事情此起彼伏争先恐后地侵略着我的大脑的时候,我除了哇哇大哭,就没有别的办法来表示我的焦灼了。

妈妈抱起我,轻轻拍打着我的脊背:“妈妈知道,臻臻做梦了——”奶奶若有所思地看着我说:“会不会看见什么了,小孩子的眼睛干净得很。

”妈妈不出声地笑笑,对这种农村来的老太太的迷信言论表示无奈。

一转眼,已经过去了二十年。

我十一岁的时候,班上开始有一些女孩子不知为什么,神神秘秘地去跟体育老师请假,那时候哥哥说话的声音也在奇怪地变粗,有一次他还让我伸出手去触摸他脖子上那块凸出来的积木;十五岁的时候,我喋喋不休地跟哥哥讲述着我明恋的电影明星和暗恋的隔壁班男生,他从鼻子里轻轻地发出“哼”的一声以示嘲笑;十八岁那年夏天,我考上了医学院,也经历了人生中第一次刻骨铭心的失恋。

北方明朗的夏夜,哥哥轻车熟路地从窗户进来。

我们相伴了这么多年,那是他头一回紧紧地拥抱我,哥哥的胸口是凉的,不过不是那种没有生命迹象的冰凉。

我流着眼泪问他:“为什么曾经那么深刻地眷恋着的人,明明还活着,却已经跟我永别?他不如死了好,如果这样的诀别是自然力造成的,我想起他的时候就还不至于这么难过。

”哥哥说,他不懂这些,他心里没有我们的贪嗔痴,只不过他和我是永远不会永别的。

这点,我也坚信。

哥哥没有严格意义上的肉体,没有名字,没有存过的证据,连生命也没有,所以他当然不会幻灭,不会归于无形。

这么想想,就觉得无比安慰。

二十二岁,我到苏格兰去做了半年的交流生。

那个地方的海岸、礁石,还有无边无际的寂

请关闭浏览器阅读模式后查看本章节,否则将出现无法翻页或章节内容丢失等现象。

- 我的师尊遍布修真界/全修真界为我火葬场薄夭

- 表妹软玉娇香渊爻

- 人间值得春风遥

- 当真咬春饼

- 玩家糯团子

- 反派逆袭攻略钧后有天

- 与婠婠同居的日子李古丁

- 咸鱼飞升重关暗度

- 反派带我成白富美[穿书]婳语

- 他的余温阿宁儿

- 召唤富婆共富强蒙蒙不萌

- 港黑大小姐在线绿宰盛况与一

- 偃者道途不问苍生问鬼神

- 首辅大人重生日常/今天也没成功和离时三十

- 圣武星辰乱世狂刀

- 芙蓉如面柳如眉笛安

- 仙尊一失忆就变戏精哈哈儿

- 全娱乐圈都以为我是嗲精魔安

- 纸之月角田光代

- 怀了豪门霸总的崽后我一夜爆红了且拂

- 真爱没有尽头科林·胡佛

- 怀了男主小师叔的崽后,魔君带球跑了[穿书]猫有两条命

- 荒野挑战撸猫客

- 影帝霸总逼我对他负责牧白

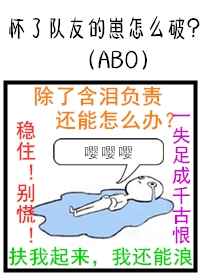

- 持续高热ABO空菊

- 浪漫事故一枝发发

- 被男神意外标记了青柠儿酸

- 星星为何无动于衷秋绘

- 过分尴尬小修罗

- 烈酒入喉张小素

- 全员黑莲花鹿淼淼

- 新来的助理不对劲紅桃九

- 方寸暂停一切事务所

- 单恋画格烈冶

- 总裁的混血宝贝蓂荚籽

- 我的男友是霸道总裁月下笙歌

- 煎饼车折一枚针/童童童子

- 前炮友的男朋友是我男朋友的前炮友,我们在一起了灰叶藻

- 班长,请留步!天外飞石

- 催稿不成反被撩一扇轻收

- 全世界都觉得我们不合适不吃姜的胖子

- 鱼游入海西言

- 伺机而动重山外

- 小可怜在娃综成了大佬团宠飞禽走兽

- 掰弯自己也不放过你(直播)几树

- 小星星黄金圣斗士

- 野生妲己上位需要几步?酥薄月

- alpha和beta绝对是真爱晏十日

- 学长在上流麟

- 成了死对头的“未婚妻”后桑奈