手机浏览器扫描二维码访问

第四十一章 何以解忧(2/3)

劲掌风封住了那人的剑势。

夭绍道:“宗叔,有人已提前一步掳走了大哥,不必再与他纠缠。

” “是。

”沐宗应道,他掌下劲道霸烈无比,玄风鼓荡衣袂,将那男子震得飘飞出去,才随着夭绍在万千箭雨中疾速抽身,踏着石梯飞纵而上。

出得地宫外,才知此处也已缠斗一片,祁千乘只身独挡,被数百武士围困中央。

那些武士虽着北朝禁军服饰,然高鼻深目,肤色极白,所用兵器或弯刀或短刃,并非北朝禁军佩戴的长剑或常持的长槊。

且毫无疑问,这边动武的声响巨大,惊动了宫城四方禁军,明火爎燃而起,森森甲衣如潮水,正朝此边涌来。

“住手!”一声清喝打断此处厮杀。

围攻祁千乘的武士们听闻此声如闻圣旨,纷纷撤退抽离,朝地宫外的高台下赶去。

高台上站着一身影修长的蓝衣女子,长发高束,容色绮丽,望着夭绍妩媚而笑。

“长靖?”夭绍心底发寒,忍不住回头望一眼沈伊,却见他面色冰冷,望着高台上的女子,眸中诸感陈杂。

一果未解又来一报,与虎谋皮至此等局面,想来也非他能料想。

夭绍苦笑,眼睁睁地看着北朝禁军泱泱而至,将地宫四处围得水泄不通。

夜下细雨不知何时已经飘止,寒风吹上高台,携带那女子的蓝色裙裾猎猎飞扬。

她长笑道:“明嘉郡主,久违了。

” 夭绍也笑道:“既蒙公主诚邀,谢明嘉自然前来相聚。

”言罢足下轻点,黑衣扶风直掠高台,与长靖面对而站。

她微笑着问:“昔日柔然女帝费尽心思来地宫救出华伯父是因情愫牵扯、相思难断,如今公主不顾艰险地掳走我大哥,难道也是因他辜负了您的相思?” 大庭广众之下听她朗朗道出柔然女帝不可明世的私密情事,长靖面色骤寒,冷笑道:“你如今自自投罗网死到临头了,却还有心思说这些?” 夭绍不急不徐道:“长靖公主颇通中原文化,却不知您是否知晓汉人有句话叫:未到最后一刻,鹿死谁手,尚未可知?” 长靖还未反应过来,却见夭绍身影闪若鬼魅般欺身近前,长鞭如秋月华练兜头直罩,瞬间缚住她的双臂,另一边长剑方透出离鞘轻吟,下一刻寒刃如冰,已轻抵她的脖颈。

长靖涩然一笑,不料自年初云阁动手以来,分别不过区区数月,她如今竟连还手的机会也没有。

高台下的柔然武士无人看清方才的情势转变,只不过眼前一花,本族储君已被挟持在对方手中。

人人眼中怒惧漫溢,想要从夭绍手中夺人,却又顾忌她扬臂紧抵长靖鄂下的长剑,一时投鼠忌器,惶然不知进退。

夭绍不顾旁人视线,只是目不转睛地盯着剑下人质,冷冷开口:“每一次与长靖公主见面必然刀剑相对,实非我的本意。

” “无须惺惺作态。

”长靖红唇微微一扬,笑容魅惑依旧,“你我天生敌对,不刀剑相对,难道可以握手言欢?只可惜郗彦今日远在千里之外,再也救你不得。

你就算挟持了我,却也难逃北朝万千禁军的围剿。

” “此事不敢劳公主操心。

”夭绍慢慢道,“只想请公主将我大哥交出。

” “你大哥是谁?”长靖故作茫然,摇头笑道,“我不知其所踪。

” 夭绍望她半晌,淡然一笑:“既如此,也罢。

就此了结公主性命也是可惜,便请公主与我再行一趟云中。

” 上次在云阁被俘送往云中是长靖的毕生大辱,闻言颜色骤变,喝道:“放肆!” 夭绍静静道:“夭绍岂敢对公主放肆,只是我屡屡想和公主避开锋争,公主却从不给我这样的机会。

既然如此,我只有挟公主北上,若能从此停止漠北的内讧,对鲜卑来说也是消除了后顾之忧,我此行也不算白来。

况且,只要我大哥未死,以柔然女帝爱女心切,届时必定顾及你的安危而交出我的大哥。

细想想,这事比我来之前计划得更为周全。

既是一石二鸟,我又何乐不为?” 长靖闻言极怒:“蛇蝎心肠,狼子野心,不外如是。

” 夭绍怅然道:“若论心计城府,我又怎比公主千分之一?”她胁迫长靖在手,想要退后而撤,却看到围困地宫的北朝禁军最前方的弓箭手随着她的动作长弦拉满,只怕一个不慎,便是漫天箭雨困袭周身。

此等死局分明已无脱身的可能,而那个解局的人到现在还没出现,夭绍心中难免焦急,望了眼沐宗,却见他面容平静,望着东方长灯璀璨处,神色微透释然之意。

夭绍极目远眺,望清那边正有宫人簇拥着凤辇迤逦而来,于是稍稍安心。

可便是她透口气的疏忽,手腕蓦觉被蚊虫所咬的酸痛,竟迫得她指尖无力一松,长剑哐当落地。

她又惊又怒地回眸,却见是一缕白衣掠至眼前,那人长臂伸出,将长靖从她身旁卷带而去。

“伊哥哥?”夭绍难以置信。

“少主?”祁千乘也是莫名其妙地望着沈伊。

沈伊身上的夜行衣早已除去,此刻白衣如雪,仍是翩然佳公子的模样。

他扶着长靖在高台角落站定,解下缚住她双臂的金丝鞭,交还夭绍。

他对夭绍无奈而又伤感地道:“我和她说几句话,可以吗?” 夭绍紧抿红唇,冷冷看他一眼,不置可否。

沈伊并无再多的解释,轻轻叹息了一声,折身而回,望着长靖倔强冷酷的面容,忽将她抱入怀中。

长靖一向自持沉稳的神色骤然慌乱,想要脱离他的怀抱,却不抵沈伊双臂的力道。

沈伊俯首,在她耳畔低低说了几句话。

长靖目光一动,虽想要竭力维持方才的波澜不兴,却终究不抵眸底乱潮的涌上。

她抬头看着沈伊,一时眼中波光流转,似喜似狂,常人难辨其心意。

她低声道:“你再不欺骗我?” 他清清楚楚地道:“以我武康沈氏承脉烟火起誓。

” 长靖闭眸,放轻的声音微微颤抖,透着连她自己也难以相信的温柔:“好,我最后信你一次。

”她在他怀中抽身而出,朝台下为首的武士挥了挥手。

那人抱拳领命,快步从台阶的阴影处抱出一人。

深紫袍衣血垢遍布,昔日俊朗的五官如今消融在苍白瘦削的脸庞上,再无记忆中的意气风发。

“大哥?”夭绍急步奔上前。

沐宗也忙赶来,从柔然人手中接过谢澈,背负身上。

他听到背上那人声音虚弱如游丝:“夭绍……宗叔?” “是我。

”沐宗一时老泪纵横,难以自已。

背上的人轻如薄纸,竟比十多年前在他肩上活蹦乱跳的稚嫩孩童还要飘飘然,让人疑惑此刻肩上承负的只是一缕魂魄,而非血肉躯体。

夭绍也是泪水盈眸,她拉过谢澈冰凉的手腕,伸指轻轻按了按他的脉搏。

幸赖他内力极深,虽在地牢中受尽了折辱,体中真气却也护住了周身大脉,只略有损筋折骨,却不曾伤及心脉肺腑。

夭绍确定他无大患,这才长松一口气,从怀中取出预先备下的药丸,送入谢澈唇间。

阶下的禁军多半是谢澈原先下属,此刻见到他这般模样出现,不免唏嘘阵阵。

为首的将军岂能不知周围人心思变,厉喝数声勉强压住喧哗,又自提精神倍加警惕诸方动静。

他深知这些闯宫的贼子中既有柔然质于洛都的储君、还有东朝远道而来的使臣,其间利害已非他所能承担,一时不敢擅作主张妄下杀令,可偏偏派出报晓前朝的侍卫又迟迟不见复命,害他只能僵持在此。

正进退维谷时,忽听远处传来尖细的声音长长呼道:“太后驾到。

” 一众禁军无不俯首叩地,恭迎凤辇近前。

那传声的公公又道:“太后要亲审今夜一众闯宫的贼人,请将军让道,好让我们将人带走。

” “这——”禁军首领犹豫片刻,还是秉直上陈,“这是宫禁之事,太后亲审是否不妥?” “将军顾虑有理,”裴媛君端坐凤辇间,望着地上跪拜的诸人,悠然道,“只是皇帝近日忙于战事部署无暇顾及这些琐碎小事,哀家掌管宫中诸事,宫禁也在其中,便当是为皇帝分忧了。

” 她既然这样说,且前朝那边长久没有回复,似乎北帝正是忙于政务分身乏术。

那将军没有推辞的理由,只得应下。

裴媛君的目光冷冷飘过夭绍面庞,漠然道:“都带走吧。

”

(四)

沈伊长靖一行被裴媛君半途搁下交由匆匆赶来的宫中侍中,她则领着夭绍三人到了景风门外,望着夭绍和沐宗将谢澈送上早已在此备下的马车,方道:“哀家已如你们所愿。既出宫门,可否放了康王?” 夭绍望着无边的夜色,依稀辨明远处城墙下埋伏绵延的黑影,缓缓一笑道:“太后,我们还未出城。

” 裴媛君隐忍一夜的怒火终于有些压不住,冷笑道:“如此得寸进尺,是否要哀家将你们送到鲜卑军营才肯罢休?” “夭绍不敢。

” “你有什么不敢?”裴媛君讽道,“郡主敢独闯他朝宫阙,敢挟持他朝皇子,敢威胁哀家,这天下还有你不敢为的事?” 夭绍扬唇浅笑,并不与她多说。

她负手静立在宫门外的梧桐树下,似乎是在等着什么人。

裴媛君的耐心被她耗损殆尽,不耐道:“究竟要等到何时才能放过哀家的坚儿?” “快了。

”夭绍微笑,望着洛水上遥遥飘至的一缕轻烟。

轻烟在冷风中疾荡,不过一刻即至眼前。

来者灰衣白发,身影异常高大,至裴媛君身前深深揖礼。

“孟道?”裴媛君望到来人面色一喜,“是否已救得坚儿?” 孟道颔首:“太后放心,康王殿下和主公在一处。

” “如此便好。

” 裴媛君心神落定,正待挥手命宫城墙下的侍卫再次擒获夭绍三人,不料孟道垂首又道:“太后,主公命我来接明嘉郡主及谢将军一行。

” “接他们?”裴媛君惊疑难定,“二哥是什么意思?” 孟道躬身道:“主公今夜将回闻喜,他让我带话给太后——坚儿我带走,他从此不姓司马,姓裴,是我裴行独子,裴氏少主。

”说到这,他停了下来,抬眸看一眼裴媛君,缓缓续道:“主公还说,自此一别,再见恐无期。

太后贵为天下之母,当有自己的使命,请以大局为重,不要再意气用事。

” “好个仁义无双的裴行!”裴媛君需细细思索后才将裴行的话理解透彻,一时盛怒盈胸,从凤辇走下,忿然道,“大局,什么大局?是他对郗绋之不能忘情的大局?还是他心存二心,如今竟然要逃离洛都投奔鲜卑的大局?可即便就是如此,他也不必连亲兄妹的情分都不顾了,生生将我的坚儿带走?” 她神情凌厉,言词咄咄,问得孟道无法接话。

跟随裴媛君身畔的茜虞幽然叹息道:“太后,相爷此举正是为了兄妹情分,才带走康王殿下的啊。

” “住口!”裴媛君目色寒凉深远,蕴着彻骨的痛恨,回眸盯着她道,“你今夜一步步逼得哀家行至如此深渊,还有什么脸面说这样的话?” 茜虞长长叹息一声,在她身前匍匐而跪,叩拜三次,低声道:“茜虞愧对太后,只是……我本姓沐。

” “沐?”裴媛君念着这个姓,微微而笑,“你十二岁起就跟着我,至今三十年啦,我还是第一次知道你原来有姓。

” “我……”茜虞想要再说什么,然再开口,唇边却缓缓溢出一缕暗红血色,身体更是摇晃发颤,难以支撑。

沐宗见状忙上前扶住她,望着她发黑的面色,散乱的瞳光,惊慌:“阿虞?你吃了什么?” “大哥,我没事……”茜虞挽起唇角,露出一如素日温和柔婉的微笑,轻声说,“阿虞离开哥哥们身边三十年,幼时受你们无尽宠爱,长大却不能有一次为你们添衣送水,是为不孝;我们沐氏一族世受谢氏恩德,我却不能伺候在太傅身旁,是为不忠;我跟着裴太后从东朝到北朝,从将军府到深宫,无论何时何地,她待我一直亲如姐妹,无微不至,我却最后背叛了她,是为不义。

我这样不孝不忠不义的人,怎么还有脸活在世上呢……待我入了地狱,洗去这一身的冤孽,倒也清净……你,你不必再以我为念……告诉其他哥哥们,阿虞一直想着他们……”她断断续续地诉完毕生憾事,每说一句,唇边流淌的血色便暗浓一分,至最后血色尽黑的时刻,她翕动唇角已发不出声音,望着裴媛君,目中满是恳求与留恋。

裴媛君俯身握住她的手,看着朝夕相处一生的人,终是哽咽道:“茜虞,你……你何苦?” 茜虞浑身战栗着,大口呼吸,拼尽全力说完最后一句话:“太后,茜虞来生……心无旁骛服侍您一辈子,你……别……恨我……”音落气消,瞪大的双眸含着未了的心事兀自难闭,只在沐宗含泪轻抚下缓缓而阖。

在场众人目睹此幕无不心生悲凉,便连一贯看透红尘诸事的孟道也是神容微动,叹了叹气,上前道:“太后?” 裴媛君将茜虞尚温的身体抱入怀中,低头靠在她的肩上,筋疲力尽地闭上眼眸,倦然道:“走吧,都走吧。

” 孟道驾着马车从景风门而出,刚驶出未多远,却听夜下一缕歌声随风而至,清浅绵长,婉转如水。

昏睡车中的谢澈听闻歌声竟慢慢睁开了眼眸,喃喃道:“子绯……” “苻姐姐?”夭绍倾听一刻,也辨出歌声所出,忙撩起车帘。

岂料这一望竟看到宫城墙上火把束束,战战兢兢地围着那摇摇欲坠站在宫城墙上的绯红身影。

夭绍惊道:“苻姐姐这是要做什么?” 她没有听到谢澈的回答,只听到那城墙上凄婉的歌声曼然唱着: 春去春来,非送别依依岸柳。

潮生潮落,会忘怀泛泛沙鸥。

烟水悠悠散去,有句相酬,无计相留。

人到西陵,恨满东楼—— 悲凉无尽,柔情无尽,唱完最后一句,绯红裙裾,恋无所恋,直直从城墙坠落。

“子绯!”谢澈厉呼,剧痛的心神刺激本就虚弱至极的心脉,喉中腥甜喷涌而上,鲜血自唇边吐出,落满深紫衣袂。

他眼前发黑,只觉这是比北朝深宫地牢更不见天日的心死如灰,命运的手终伸出森森白骨狠狠攫住了自己的脖颈,迫得他骨骸碎裂,魂魄四散,不如闭上眼眸,就此长眠。

“大哥?”夭绍还未从苻子绯跳坠城墙的惊骇中恍过神来,转瞬又见谢澈再度昏迷,忙要上前察看,却在腹中一阵莫名的绞痛下动作停滞。

她摸了摸自己的脉搏,怔愣良久,忽不知喜哀。

一夜惊变纷扰至此,还有多少悲欢离合,是他们这些凡夫俗子能够承受的?

(五)

北帝得闻宫禁生变已是翌日凌晨。此前雁门战报于暮晚急递宫中,并州北方要塞骤失,满朝哗然。

司马豫与群臣在文华殿彻夜商事,对外间动静一概不知。

等到北方新的部署初初敲定,群臣拱揖而退,司马豫回到寝殿,方在黎敬的服侍下宽了外袍,殿外却又传苻景略求见。

此间战事纷繁不断,司马豫对这样的来回折腾习以为常,虽尚未有片刻的休憩,却也不得不抑住满心倦累重回正殿。

苻景略入殿时身后跟着面色如土的禁军统领和战战兢兢的卫尉卿,两人一见司马豫便跪地不起,自请死罪。

司马豫对他们这样的阵势不明就里,皱了皱眉,问苻景略:“出了何事?” 苻景略面色也隐隐透白,眉眼另有沧桑哀色。

他压住心绪斟酌须臾,将刚从禁军首领口中听说的诸事一一禀来。

从地宫深牢的不速之客到裴媛君的介入,又从景风门的变故到裴行出洛都,司马豫听罢事件演变原委,一双熬了数夜本就通红的眼眸几欲滴血,紧抿的薄唇暗红泛紫,慢慢道:“为何才报?” 禁卫首领道:“谢澈被救之前,末将前后派出三人前来文华殿请旨意,可是方才问过苻大人才知道那三人并未来到前朝,且末将后来也不曾见过他们的踪迹,似乎是平白消失无影。

自太后领走人后末将左思右想心觉不对,想亲自来文华殿上禀陛下,不料半路遇到深夜进宫求见卫尉卿的重玄门城门守将,这才得知丞相深夜出都。

” 卫尉卿负责整个都城的守卫与门禁,听到此处忙叩首道:“裴相手握陛下金令,车载明黄王旗,重玄门将士无人能阻拦。

末将一夜留在宫中商事,下属疏忽不察也是末将过失,罪该万死。

”言罢惶惑伏地,叩头只求速死。

司马豫被他以退求进的伎俩扰得烦不胜烦,一时盛怒焚心,将御案堆积如山的战报奏折尽数挥扫于地,喝道:“你确实该死!死万次也不足泄朕心恨!”他咬咬牙,音出齿缝,无限忿恨,“还不滚出去追人!活要见人,死要见尸!” 卫尉卿正要领命而去,司马豫灵台猛然一清,想到一事,心底乍寒的时候忍不住一个激灵,厉声道:“慢着!追人的事交由禁卫军,你即刻启程,去北陵营传旨,收缴裴伦兵权,若有异端,格杀勿论!” 卫尉卿尚未应声领命,苻景略已高声阻道:“陛下,裴伦的军权不可收。

” 司马豫似没有听清,盯着他道:“什么?” 苻景略劝谏道:“裴伦忠心耿耿,不可能与裴行同流合污。

裴行既叛,青兖水军动向扑朔迷离,当下时局对朝廷来说愈发危难,陛下不可自折一翼。

” 司马豫犹难相信:“你这么肯定裴伦的忠心?” “老臣以命相保!”一向对诸事静观持重的苻景略此刻誓言铮铮,“只要裴伦在,鲜卑就算攻至伊阙,也断不能轻易入洛都。

何况以裴行素来谋定后动的性格,今夜所举必定筹划已久,若裴伦微存二心,裴行早已说服他与自己同行,陛下就算此时命人去,也晚了。

” “那你的意思是?” “请陛下下旨,命北陵营统领裴伦率军追捕叛逃敌营的大臣裴行。

” 此话一出,殿中诸人都是震惊,司马豫倒是在极度的不可思议中静心下来,缓缓道:“让裴伦追裴行?他们可是血浓于水的亲兄弟,裴伦明知裴行回朝死路一条,能不放他一马?” 苻景略苦笑道:“陛下,裴行既能逃出洛都,那世上便无人再能将其追回。

老臣也只是猜测,裴行既从重玄门出城必然是要去北去闻喜,北上必渡济河,以他缜密周全的心思,此刻的济河上必然遍布青兖水军船舰。

这个时候他若不命水军反扑洛都,便是朝廷的大幸,而如今也唯有出自裴氏、且素来手握兵权的裴伦,才能震慑在裴行鼓噪下哗变的青兖将士,并挽回一半的士心。

” “如此。

”司马豫将他的话想了又想,紧抿的唇角终于微微透出一口气,望着跪地的二人,也无方才的疾言厉色,揉着额疲惫道,“苻大人的话听到了吗?还不快去北陵营传旨!” “是。

”禁卫首领与卫尉卿侥幸从鬼门关捡回一条命,忙瑟瑟起身,疾步出殿。

偌大的文华殿一时只剩君臣二人。

司马豫望着静立殿中的苻景略,想到昔日的四大辅臣至今已去其三,死的死,叛的叛,逃的逃,不禁也是苍凉盈胸。

他伸掌用力按着御榻上的龙首扶手,直到尖锐的麟片划破肌肤,刺入血肉,才抵住这一瞬满溢肺腑的软弱与茫然。

“裴行!裴行!裴行!”司马豫嘴里辗转不住地念着这两字,无限感慨地道,“裴氏自东朝归附以来,司马皇室待他满族亲善,许他高官厚禄,许他荣宠无限。

今日他竟叛朕?”他似乎只是喃喃自语,摇着头道,“满朝汉臣谁人叛逃朕都不稀奇,可裴行他竟叛朕?那边可是他的宿敌鲜卑人!他疯了不成!” 苻景略许是一夜殚思竭虑耗尽了精神,身体微微有些摇晃,看起来体力不支。

他勉强定了定神,叹道:“臣本也困惑,但细想想,也能明白几分缘由。

陛下大约不知,裴行与独孤尚的母亲,也就是那位东朝郗氏,二人旧有婚约。

九年前独孤玄度束手就缚时,郗氏安排独孤尚连夜逃脱,她则甘心被囚。

只是她在临死之前,有一个人曾探视过她。

” “裴行?” “是。

” “你是怀疑裴行与独孤氏素有勾连?”司马豫体会出他的言外之意,却仍不敢置信,“可朕记得,裴行当年与姚融是同心同德要灭鲜卑,他命令狐淳济河截杀独孤尚的事也天下皆知。

” “但独孤尚却在济河被裴萦所救。

”苻景略道,“这件事臣本没有多想,只是如今回忆起来,裴氏那条送萦郡主南下的船出现得未免太及时了些。

” 司马豫在此话下怔愣片刻,不禁冷笑:“诸人都说裴行狠心绝情,行事毒辣,从不给对手留活路。

原来私下竟是这般地忍辱负重、情深义长,只可惜,这样的恩情独孤尚却未必受得起。

” 此话寓意绵长,君臣二人身心浸沉在这一夜的风谲云诡滔天巨变中,一时都是沉默。

良久,苻景略告退出殿,临走前,想了想,还是低低出声道:“陛下,其实……今夜还有一事老臣未曾禀报。

” 司马豫诧异于他异乎寻常的悲戚神色,忙道:“何事?” 苻景略竭力克制着心神,可是嘴唇还是止不住地哆嗦。

他缓慢而又乏力地道:“淑妃娘娘入宫方二日,昨夜登宫墙赏月色,不甚失足坠落,御医难救,宣布娘娘已薨。

” 司马豫惊得站起身,疾步下了龙榻走到他面前,沉声道:“苻大人?” “老臣无事。

”苻景略摇摇头,揖手,“老臣告退。

”他趋步走出文华殿。

殿门打开的一刻,东方晨光流霞,照得他苍浊的眼眸昏花一片,脚下颤颤巍巍地,一步踏出险些倒地。

一旁的内侍忙将他扶住,搀着他徐徐下了殿外玉阶。

萧少卿身为北帝看重的客卿,这夜自然参与了商事。

事后司马豫见时辰已晚,留他住在紫辰殿。

明妤孕期已逾七月,腹部渐沉,人也日益慵懒,此夜早早安寝。

待次日睡醒时,日色已盛,接近辰时。

听闻侍女说萧少卿歇在偏殿,她梳洗过后,便来看他。

见他正坐在案后端详着手中一块玉牌,面色凝重若有所思,间或轻轻叹息。

明妤微笑走近:“是在想谁?怎么这样魂不守舍的?” 萧少卿起身扶着她在软榻上坐下,将玉佩交给她:“夭绍让我带给你的。

” “夭绍?”明妤蹙眉,有些不解,“她什么时候给你的?” “她前几日来过洛都。

” 明妤闻言吃惊,急急道:“她怎么来了洛都?难道不知道这时候满城戒备只等她自投罗网,她还敢来?她现在何处?” 萧少卿唯恐她动了胎气,忙安抚道:“她已经离开了,阿姐放心。

” 明妤却仍是怀疑:“真的离开了?” 萧少卿轻轻颔首:“是,昨夜她救走了谢澈,已离开了。

” 谢澈被救走?明妤半信半疑,却不再多问。

她低头仔细看了看手中玉牌,待望清那镶嵌玉中若隐若现的飞鹰纹饰,讶然一刻,恍悟过来。

“鲜卑族中的令箭?”明妤涩然苦笑,叹息着将玉牌收入袖中,“阿姐多谢你们的心意,暂为你未出世的甥儿留下吧。

” 萧少卿望了望她的神色,状似无意地问:“阿姐,你去过东山吗?” “东山?”明妤怔愣一刻,怅然道,“只听说那里山清水秀,人文极昌,可惜我却未曾去过,此生也不奢望了。

” 萧少卿心弦一颤,低声道:“阿姐……” “既然当初嫁来了北朝,我就再也回不去了。

”明妤长叹道。

她低头,抚摸着隆起的腹部,微微而笑,“若将来有机会,你带着他去看看东山吧。

最好长住那里,一生不问朝堂。

只有最平凡的人,才能真心赏悟山水秀湄,而不是为逐名利脚踏尸骨血染山河。

” 她说到最后面色已极为平静安详,望着殿外秋阳和煦,眸中尽是空明透澈。

萧少卿在她的话下默然良久,轻声道:“阿姐放心。

”

(六)

济河水浪汤汤,波涛叠涌拍打着舱壁,不时发出哗然巨响。伏在舱中矮案上休憩的夭绍被水浪声惊醒,略略怔了怔神,方觉出胃部翻腾不住得难受,忙去舱壁打开窗扇,在迎面清寒的江风下长长透了口气。

舱外战舰如鸦云遮蔽河面,即便此刻天晴日朗,目穷连天处却尽是桅杆森森,难见一丝金灿起伏的波澜。

风过长河既烈且湿,吹面如割。

夭绍紧了紧身上的狐

请关闭浏览器阅读模式后查看本章节,否则将出现无法翻页或章节内容丢失等现象。

- [综]纲吉在暗黑本丸伽尔什加

- 白月刚马桶上的小孩

- (综漫同人)五条小姐总在拯救世界聊笙

- [综]混沌恶不想算了!安以默

- 召唤富婆共富强蒙蒙不萌

- 偃者道途不问苍生问鬼神

- 穿书后我爱上了蹭初恋热度清越流歌

- 射雕英雄传金庸

- 首辅大人重生日常/今天也没成功和离时三十

- 独行剑司马翎

- 全娱乐圈都以为我是嗲精魔安

- 复刻少年期[重生]爱看天

- 海贼之黑暗大将高烧三十六度

- (综漫同人)异能力名为世界文学谢沚

- 纸之月角田光代

- 重生女配之鬼修雅伽莎

- 玫瑰帝国6·辉夜姬之瞳步非烟

- 天赋图腾有时有点邪

- 真爱没有尽头科林·胡佛

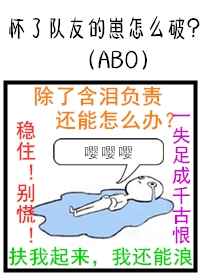

- 怀了男主小师叔的崽后,魔君带球跑了[穿书]猫有两条命

- 神州奇侠正传温瑞安

- 纨绔心很累七杯酒

- 武极宗师风消逝

- 影帝霸总逼我对他负责牧白

- 千秋(千秋原著小说)梦溪石

- 路过人间春日负暄

- 被男神意外标记了青柠儿酸

- 平安小卖部黄金圣斗士

- 卧底后我意外把总裁掰弯了!桃之幺

- 方寸暂停一切事务所

- 六零年代白眼狼摩卡滋味

- 直播时人设崩了夏多罗

- 网恋同桌归荼

- 我的男友是霸道总裁月下笙歌

- 煎饼车折一枚针/童童童子

- 发动机失灵自由野狗

- 怀了总裁的崽沉缃

- 鱼游入海西言

- 分手后我们成了顶流CP折纸为戏

- 是夏日的风和夏日的爱情空梦

- 大叔,你好大江流

- 对家总骚不过我四字说文

- 杨九淮上

- 我到底上了谁的婚车[娱乐圈]五仁汤圆

- 离心ABO林光曦

- 怀孕之后我翻红了[娱乐圈]核桃酸奶

- 校园禁止相亲!佐润

- 甜甜娱乐圈涩青梅

- 变奏(骨科年上)等登等灯

- 影帝是棵小白杨闻香识美人